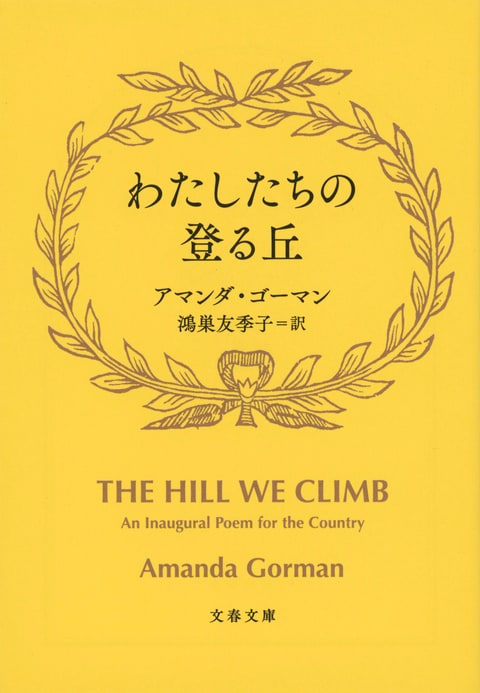

「わたしたちの登る丘」アマンダ・ゴーマン

『わたしたちの登る丘(The Hill We Climb)』アマンダ・ゴーマン

(鴻巣友季子訳、文春文庫、2022年)

アマンダ・ゴーマンは大学を卒業したばかりの22歳の詩人。そんな彼女がバイデンの大統領就任式で読んだ詩が本作「わたしたちの登る丘」。バイデン大統領の妻であるジル・バイデンが予てより才能に注目しており、自らアマンダ・ゴーマンに依頼したという。

「2021年1月20日、22歳の詩人アマンダ・ゴーマンはアメリカガッシュ国第46代大統領就任式で自作の詩を朗誦し、一躍時の人となった。1998年、ロサンゼルスに生まれ、学校教師でシングルマザーの母に育てられた彼女は、米国議会図書館の支援で世に認められて花開くまでは様々な苦労を経験してきた。名望を得た今でさえ、黒人であることで差別を受けるという。そんな若き詩人がアメリカのこれまでの苦難や人種・階層の分断、これから目指す道や団結への希望を、力強いメッセージをもつ詩にうたいあげ、圧倒的な「声の芸術」として聴衆に届けた、それがこの就任式の詩誦である。」

(鴻巣友季子による「訳者解説」より)

We’ve braved the belly of the beast.

We’ve learned that quiet isn’t always peace,

And the norms and notions of what “just is”

Isn’t always justice.

勇を鼓し、悪の跋扈する場にもぶつかってきた。

沈黙、すなわち平穏とはかぎらない、

只そこにある(ジャスト・イズ)ものが規範や通念となろうとも、

それが正義(ジャスティス)とはかぎらないと知りもした。

見事な頭韻は、英語を話せぬ私ですら詩を朗読することの感動を味わえる。そして響きの重奏は、意味の重層への導きに。「just is」と「justice」も単なる音の重なりだけで終わらない。ただbeなだけ(たまたま今そこにある)というだけを根拠に正当化しようとする強者の論理。「今までそうだったから」を規準にする怠惰、「そんな声は聞こえてこない」という既得権者の主張。本来あるべき正義の姿を隠蔽する、「正義」の所業。

訳者の鴻巣氏は「訳者解説」で次のように評している。

「詩全体に、語と語、フレーズとフレーズ、モチーフとモチーフが、ネガティヴからポジティヴへの転換、イメージの反転と対照化が繰り返され、悲嘆から希望へと向かおうとする一編の強靱なテクストを織りなしていく。これは、人びとの歩み寄りと相互理解によって、アメリカの分断を融和し、光射す未来を目指そうとする詩人の意志が紡ぎだした文体なのだろう。」

We lay down our arms

So that we can reach our arms out to one

another.

We seek harm to none, and harmony for all.

さあ、武器(アームズ)を置こう。

たがいの体に腕(アームズ)をまわせるように。

だれも傷つけず、皆が調和する社会を目指そう。

同じ言葉がもつ両義性は、「同じ」の危険性と可能性を語ってもいる。

Let the globe, if nothing else, say this is true:

That even as we grieved, we grew,

That even as we hurt, we hoped,

That even as we tired, we tried.

That we’ll forever be tied together.

Victorious,

Not because we will never again know

defeat,

But because we will never again sow

division.

すくなくとも、これだけは事実だと地球に言わせよう。わたしたちは

懊悩しつつも、大きくなり、

傷つきながらも、希望をすてず、

疲れ切って(タイヤード)も、力を尽くし(トライド)、

とこしえの絆を得た(タイド)のだと。

わたしたちに勝利があるのなら、

もう二度と負けないからではなく、

もう二度と分断の種は蒔かないから。

言葉がちょっとズレただけ。未来に光が射すかもしれない。

「訳者解説」で鴻巣氏は、「翻訳の力量ではなく、属性が作者本人と違うということで不適任とされた」二人の事例(オランダ語訳者として指名されたマリエケ・ルーカス・ライネベルト、カタルーニャ語訳を完成させていたビクトル・オビオルス)を紹介している。「ふたつの言語や文化や社会が互いに異質であればあるほど、つまり翻訳不可能なものほど、訳業を必要としている」翻訳のディレンマ的な存在意義を感じながらも、アマンダ・ゴーマンのこの詩のもつ特殊性を鑑みたとき、訳者に向けられた眼差しの複雑さに単純な解答を出すことの難しさが述べられている。そうした困難は翻訳に顕著なものだろうが、他者との理解を試みるときにはいつでも、避けてはならぬ、避けるべきでない試練のようにも思う。

本書には、訳者の鴻巣友季子と作家の柴崎友香の対談が収められている。柴崎は「普段しゃべっている言葉で言いやすい形で感情が伝わることをそのまま書けば伝わるかといえば、違います。伝わらない、ままならない言葉と格闘することによって、文学の言葉が出てくる」とし、日本における詩がどうしても「気持ちや感覚を素直に書くもの」みたいな印象に縛られてしまいがちな現状に対する違和を言及している。

国民全体を相手にする政治においては、「わかりやすい」「伝わりやすい」がモットーとされがちで、実際その方が効果は上がる。しかし、それはあくまで数字の上での話であり、幸せのような心のなかの話においては別のはず。討論や演説ばかりで埋め尽くされた政治には、個人の想いが息づく場などない。しかし、社会のかたちを詩でなぞろうとするとき、党も派も主義もなく、世界を眺めようとする眼が覚める。