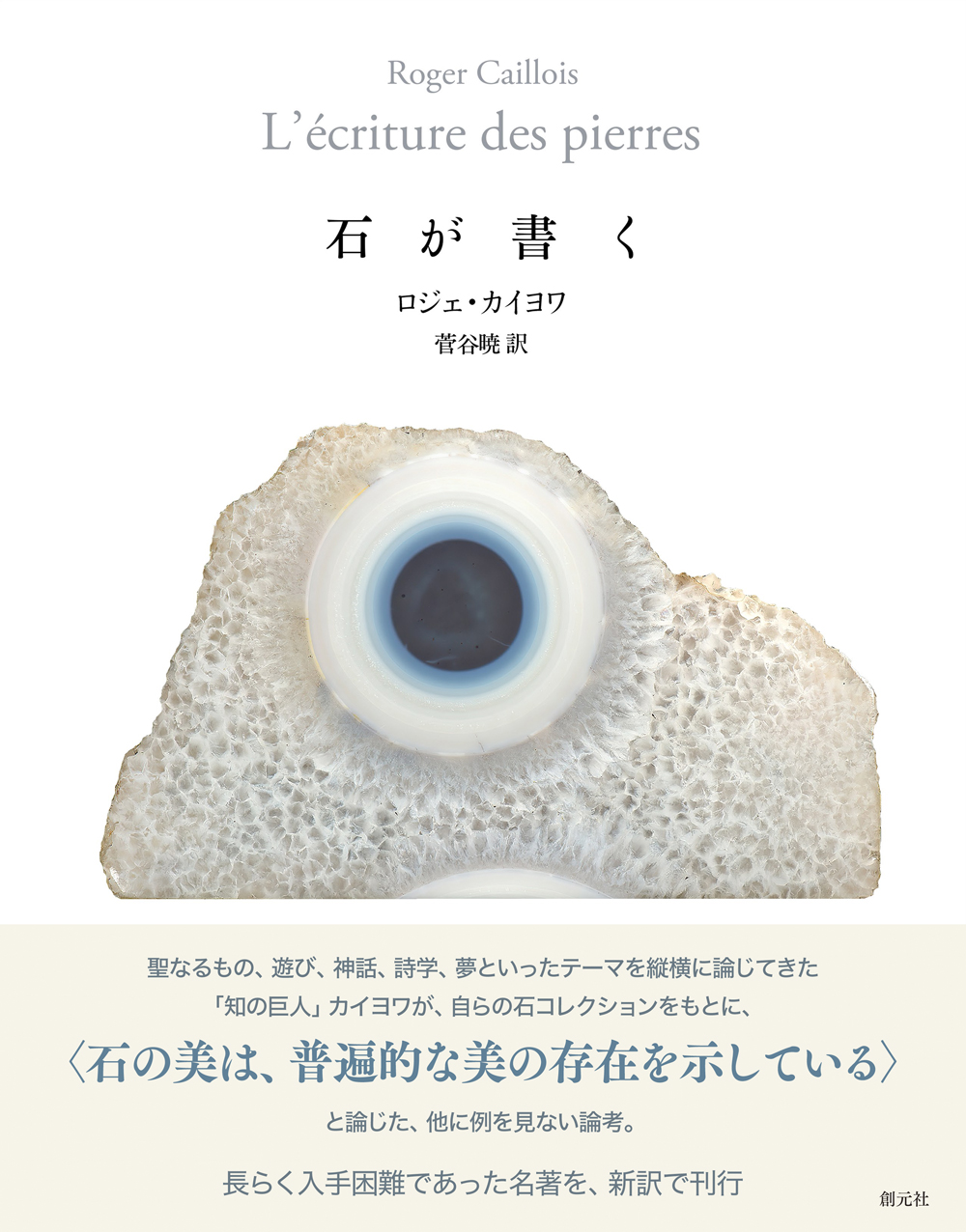

『石が書く』ロジェ・カイヨワ

『石が書く』ロジェ・カイヨワ(菅谷暁訳、創元社、2022年)

本書には、パスカルの『パンセ』から次の一節が引用されている。

「現物を賛嘆することはないのに、それに似ていることによって賛嘆を引き寄せる絵画とはなんと空しいものか」

この一節が本書の語りたいことを代弁してると言ったら言い過ぎだろうが、ロジェ・カイヨワという人が個たる主体には極めて懐疑的だっただろうことを察するに恰好の引用に思えた。

石に現れた「絵/図」とは一体、誰が/何が、書いた/書かせたものなのか。

目に見えている「何か」は確かに実在しているが、それが意味を持つのは果たしてどうしてか。そんな疑問を持つ以前に既に完了してしまう「絵」の自動生成。

「想像力は石がさしだす餌を拒み、見せかけだけの謎に対し、疑わしい解答を与えないようにすることもできるだろう。しかし経験すればすぐにわかることだが、そのような権利放棄に固執するのはそれほど容易ではないのである。」(67頁)

書く主体が石だったとしても、読む主体は人間である。

「その熱情が人間に、意味作用を欠いたどんな外観にも意味を付与し、あらゆる場所で照応を待ちわび、照応がないところではそれを創造するよう駆り立てる。わたしはそこに、隠喩と類推の抗しがたい魅力の起源を、同一視したいという奇妙で絶えることのない欲求の根拠を、はっきりと見てとるのである。」(105頁)

それは、石の模様に限らず、明確な意図や意志によって描かれた絵画であっても同じである。したがって、絵画という芸術が完成するのは描かれた時ではなく見られた時である、とカイヨワは言っているように思える。

「目が記録する光景は常に貧しく不確実である。記憶や知識の宝庫を用いて、経験や文化や歴史が自由な裁量を許すすべてを駆使して、想像力はその光景を豊かにし、完全なものにする。さらに想像力は必要に応じて、おのずから工夫したり夢想したりする。したがって想像力はほとんど不在のものまで、豊穣かつ横暴なものにしてしまうのに困難を覚えることは決してないのである。」(80頁)

これは何も絵画に限ったことではなく、また視覚芸術全般のみならず、文芸に遍く言えることだろう。なぜなら、豊かな文芸には豊かな「行間」があり、そこを埋めるのは受け手の想像力なのだから。そして、そのときに生じる無限多様の疎通こそ、自己で完結できぬ人間の悲劇が生んだ、他者を希求する宿命の喜劇なのだろう。