「パッシング」ネラ・ラーセン

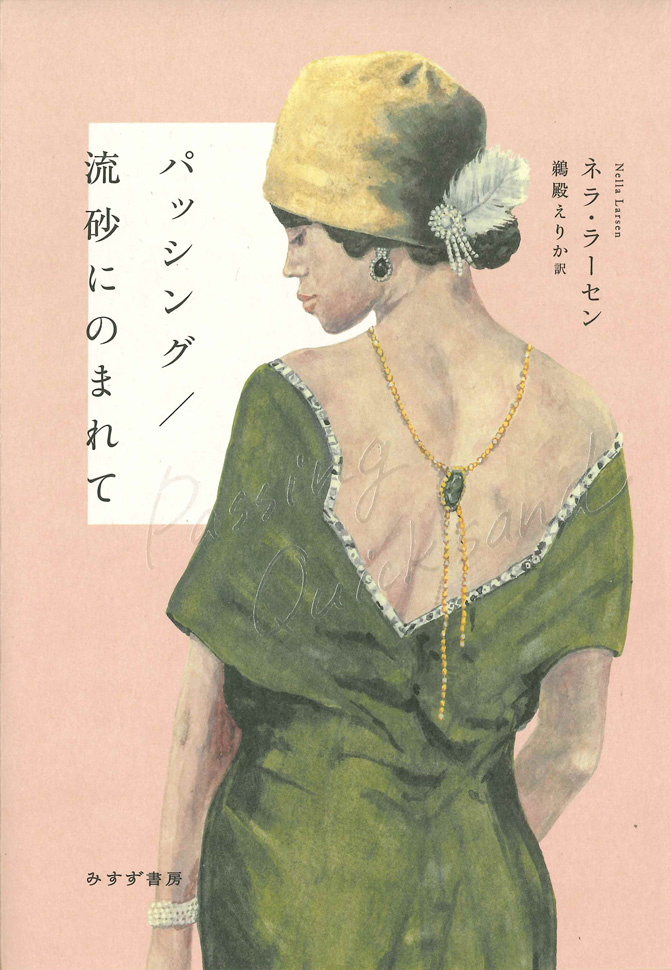

『パッシング/流砂にのまれて』ネラ・ラーセン

(鵜殿えりか訳、みすず書房、2022年)

昨年Netflixで配信された、レベッカ・ホール初監督作『PASSING―白い黒人―』の原作。

「パッシング」とは、肌の色の白い黒人が自らを白人と称して行動する実践を指す。公民権法成立以前のアメリカでは、社会生活のあらゆる局面で黒人に不利な法律・制度・習慣が残存していた為、そのような行動を採ることで自らの望む自己実現を図ろうとする者がいたという(本作が出版されたのは1929年)。パッシングの仕方や程度はさまざまで、単発的に行う者もいれば、身近なものにだけ素性を明かしている者、完全に黒人社会と訣別して白人として生きる者など、人それぞれ。本作の主人公アイリーンは単発の「パッシング」によって白人専用ホテルで休憩しているとき、幼なじみのクレアと再会するが、クレアは完全に白人として生きる「パッシング」者であった。

極めて特殊なケースのようでいて、アイリーンやクレアの心理には普遍性がある。排除への恐怖のみならず、自らを偽ったり本性を隠蔽することで防衛を図ろうとする心理は、あらゆる差別に共通するものだと改めて思う。例えば、島崎藤村の『破戒』で描かれた社会状況とも通じるし、同性愛における「クローゼット」の存在など、文学や映画などで繰り返し描かれてきた物語との類似を感じた。しかし、本作で描かれる「パッシング」には、本来視覚的(=一目瞭然)と思われている差異が「見えない」ことを利用して「隠す」という特異性がある。小説で読むほうが想像しやすいようでいて、実際は困難だったりもする。どのような人物を頭のなかで思い描けば良いかが難しいからだ。映画版では、それなりの説得力を持たせることに成功しているが、それ以上にスタンダードサイズのモノクロ映像というフォーマットによってもたらされる或る種の「おとぎ話」性が、「パッシング」によって獲得しようとした擬似的世界の造成感を巧みに醸し出している。

作者のネラ・ラーセンは、白人の母と黒人の父の間に生まれたものの、その父は彼女の生後まもなく亡くなった。そして、白人の母はまもなく白人男性と結婚し、ネラ・ラーセンには妹ができる。つまり、一家四人のうち、ネラ・ラーセンのみが黒人だったのである。そのことで、父や妹からつらい仕打ちを受けたと、のちに作家は語っていたそうだ。

「パッシング」によって白人として生きているクレアは、アイリーンとの再会によって黒人社会に対する強い郷愁に誘われ、アイリーンの家に出入りするのみならず、黒人たちの集いにも顔を出すようになる。つまり、クレアは二つの社会を手に入れたような状態だとも言える。が、それはどちらの社会をも失う可能性と背中合わせ。黒人であり白人でもあるという夢のような二重のアイデンティティを手に入れたクレアに対して、アイリーンの想いは複雑さを増す。そこには、アイリーンのなかにクレアに対する同性愛的感情の芽生えがあり、多層的に禁忌な感情が嫉妬や羨望と相まって、アイリーンの内面の桎梏となっていくという解釈もあるだろう(「訳者解説」ではそのような指摘がなされていた)。ただ、作中において具体的な描写がある訳でもないので、そうした解釈だけに収斂してしまうとテーマを矮小化してしまう気もする。

アイリーンはクレアのなかに「自分がなりたかった自分」を見出してしまったことによって、自分が無意識に否定し続けてきた願望に気づいてしまったのではないだろうか。とはいえ、彼女にとって重要なのは冒険ではなく、あくまで安全であり安心である。

「(アイリーンは)自分にとって人生でもっとも重要であり望ましいものは「安全」なのだ、と気づいた。他のどんなものとも、他のものすべてとだって、それと交換しようとは思わない。わたしは平穏な生活がほしいのだ。ただそれだけ。何にも悩まされることなく、息子たちと夫の人生を最良の幸福へと導かせてもらいたい。ただそれだけ。」(157頁)

それを達成維持するために犠牲にしているものがあるとは思わなかった。というより、気づきたくなかった。そういった心理は、自分の息子が疑問に思った黒人差別の現実を「知らせない」(隠す)ことで安心の状態を少しでも永らえさせようとしたアイリーンの態度にも顕著なように思う。しかし、臆病になるということは、それだけ失うものがあることを自覚しているからであり、そうした恐怖に負け続けている自分の不甲斐なさを識ると同時に、それを乗り越えなければ手に入らない境地への憧れを封印し続けて来ていることもどこかで気づいている。そんなアイリーンの現前で、自分が「選べない自分」を生きているクレアは、アイリーンに誘惑と後悔が渦巻く葛藤へと突き落とす。だからこそ、このままそんなクレアを生かし続けるわけにはいかない。しかし、密告など絶対にできない。

「わたしにはクレアを裏切ることができなかったのだ。罵倒されている同胞を弁護しているようにみえる危険を冒すことすら、できなかった。それもこれも、そのように弁護することが、わずかでもクレアの秘密の暴露につながることを恐れたためなのだ。わたしにはクレア・ケンドリーに対する義務がある。わたしたちは人種という絆で固く結びつけられているのであり、クレアがどんなにそれを拒絶しようとしても、けっして完全には切り離すことができないのである。」(69頁)

「異なってはいるが、同時に同じものである二つの忠誠心のあいだで引き裂かれていた。つまり、自分自身と、そして自分の人種への忠誠心とのあいだで。人種。それこそがわたしをがんじがらめにし、窒息しそうにさせているのだ。どんな手段を取ろうとも、あるいは何をしなくとも、何かは壊れるだろう。人間のほうか、人種のほうか。クレアか、わたしか、人種か。あるいは、三者すべてが壊れるかもしれない。これほど完璧な皮肉はない。そうアイリーンは思った。」(140頁)

最終局面で訪れた修羅場において、そんなアイリーンがとった行動、それに対する彼女自身の認識。それらは明確な事実としては提示されていない。しかし、それは一元的でないというだけであって、どのような次元や層においても確実に言えてしまうような強さで「真実の心」を暴く結末でもある。そこまで丹念に積み重ねてきた内面の逡巡を無化するかのような無意識の暴走。そして、その不可解さ。見事な助走と跳躍、落下する決着。